Empathie

Was ist Empathie? Empathie - Hat jeder Mensch Empathie? Genie und Wahnsinn - was verbirgt sich dahinter?

Mrs. Aennipenni

4/14/20254 min read

Empathie - was ist Empathie?

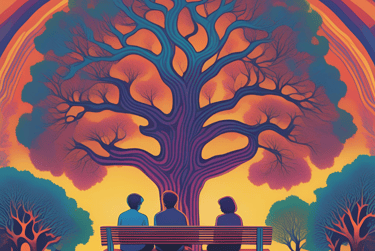

mpathie ist psychologisch betrachtet die Fähigkeit, die Gedanken, Emotionen und Perspektiven anderer nachzuvollziehen.

Dies umfasst sowohl kognitive Empathie (das Verstehen der Gefühle) als auch emotionale Empathie (das Miterleben dieser Gefühle).

In diesem Zusammenhang lässt sich auf Haim Omers (Haim Omer, Professorfür Klinische Psychologie an der Universität Tel Aviv) Konzept

„Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist“ verweisen:

Emotionale Kompetenz erfordert, dass wir auf emotionale Situationen reagieren können, ohne dass uns unsere eigenen Gefühle überfluten. So lernen wir, in aufgeheizten Situationen einen rationalen Standpunkt zu bewahren, indem wir das Gegenüber verstehen und uns in seine Lage hineinversetzen.

Das neuronale Fundament der Empathie sind die sogenannten Spiegelneuronen:

Diese Neuronen ermöglichen es uns, emotionale und körperliche Zustände anderer zu simulieren, was uns wiederum hilft, ihre Emotionen zu verstehen und darauf zu reagieren.

Empathie als Prozess des Einfühlens stärkt soziale Bindungen und bildet das Fundament für das Verständnis in zwischenmenschlichen Beziehungen – sei es in sozialen Netzwerken oder im täglichen Miteinander, wie Wirtz (2013) und Rizzolatti (1992) hervorheben.

Empathie - Hat jeder Mensch Empathie?

Empathie ist grundsätzlich in fast jedem Menschen vorhanden, allerdings gibt es Unterschiede in der Ausprägung.

Verschiedene Faktoren beeinflussen, wie emphatisch jemand ist.

Soziale Kompetenzen können erlernt werden – etwa in Form von Führungsaufgaben, Teamfähigkeit und Menschenkenntnis.

Einige Menschen jedoch scheinen von Natur aus weniger empfänglich für emphatisches Verhalten zu sein. So gibt es Individuen mit psychopathischen oder soziophatischen Merkmalen, die emotionale Empathie eingeschränkt erleben. Sie besitzen oft kognitive Empathie, das heißt, sie können verstehen, was andere denken und fühlen, aber ohne Mitgefühl zu empfinden.

Auch Berufsgruppen wie Ärzt*innen lernen bewusst, ihre Empathie zu steuern oder vorübergehend zu unterdrücken, um sich emotional zu distanzieren (Cheng et al., 2007).

Dies unterstreicht die Idee, dass Empathie formbar und trainierbar ist.

Empathie - kann man Empathie (ver)lernen?

Empathie ist (ver)lernbar

Empathie ist trainierbar, und emotionale Kompetenzen können durch gezielte Übungen entwickelt werden.

Ein emphatischer Umgang ist nicht ausschließlich angeboren, sondern auch ein „emotionales Rezept“, das aus vielen „Zutaten“ besteht.

Studien belegen, dass Achtsamkeit und das gezielte Einüben von Perspektivenübernahme Empathie fördern können. Ein Beispiel dafür ist das MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) nach Kabat-Zinn, das zeigt, wie sich durch bewusste Achtsamkeit emotionale Intelligenz steigern lässt.

Ebenso kann Empathie „verlernt“ oder blockiert werden, etwa durch Traumata oder Überlastung im Beruf, wie man bei der emphatischen Erschöpfung oder dem Burnout beobachtet.

In pädagogischen Kontexten kann die emphatische Kompetenz ebenfalls gezielt gefördert werden, wie Artmann und Wienecke-Janz (2011) betonen, indem Lehrkräfte die Gefühlslage ihrer Schüler beobachten und sie dazu anregen, eigene Emotionen zu erkennen und mit der Situation anderer in Beziehung zu setzen.

In pädagogischen Kontexten haben Lehrkräfte zudem eine Schlüsselrolle, wie Hüther (2011) betont. Mit Hilfe von Methoden wie Spiegelneuronen-basierten Übungen oder durch nonverbale Kommunikation können sie Schüler dazu anregen, die Gefühle anderer wahrzunehmen und zu respektieren.

Empathie wird so auch in der Unterrichtspraxis gefördert, und das Bewusstsein für interpersonale Beziehungen und emotionale Intelligenz nimmt zu – mit positiven Effekten auf soziale Kompetenzen und Beziehungsmanagement im Schulalltag.

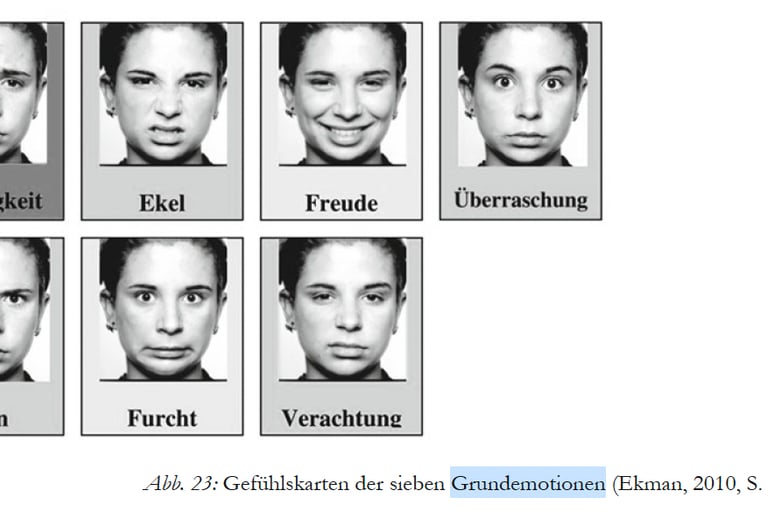

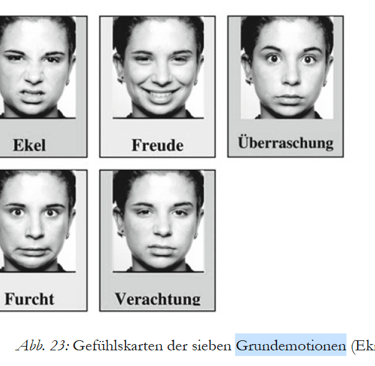

Paul Ekman, als Mimikforscher und Verhaltenspsychologe, hat die sieben Grundemotionen als universelle Gefühle identifiziert, die kulturübergreifend von allen Menschen erkannt und gezeigt werden. Diese Emotionen – Freude, Trauer, Überraschung, Angst, Wut, Ekel und Verachtung – spiegeln sich in Mikroexpressionen, die selbst bei schnellstem Auftreten im Gesicht eine emotionale Offenheit preisgeben (Ekman, 2010).

Durch die bewusste Schulung im Erkennen dieser Emotionen und durch praktische Anwendung im Alltag – wie durch Übungen oder gezielte Beobachtungsaufgaben – werden nicht nur emphatische Fähigkeiten gestärkt. Auch die Fähigkeit, auf angemessene Weise auf die Gefühlslage anderer einzugehen, fördert die soziale Kompetenz und macht zwischenmenschliche Kommunikation tiefgreifender und produktiver.

Da diese Grundemotionen universell sind, lässt sich das Verständnis von Mimik und Emotionen auch interkulturell einsetzen, was wiederum zu einem ethischen und einfühlsamen Miteinander beiträgt. Diese Fertigkeiten geben Lernenden Werkzeuge an die Hand, die ihnen helfen, die nonverbalen Signale in Kommunikation wahrzunehmen und sich so sicherer und kompetenter in sozialen Interaktionen zu bewegen.

Zitation:

Artmann, S. & Wienecke-Janz, D. (2011). Der Brockhaus Bildung 21. Wissen für das 21. Jahrhundert.

Gütersloh, München: Brockhaus.

Cheng, Y., Lin, C.-P., Liu, H.-L., Hsu, Y.-Y., Lim, K.-E., Hung, D. & Decety, J. (2007). Expertise

modulates the perception of pain in others. Current biology : CB, 17 (19), 1708–1713.

Di Pellegrino, G., Fadiga, L., Fogassi, L., Gallese, V. & Rizzolatti, G. (1992). Understanding motor

events: a neurophysiological study. Experimental Brain Research, 91 (1), 176–180.

Ekman, P. (2010). Gefühle lesen. Wie Sie Emotionen erkennen und richtig interpretieren (2. Aufl). Heidelberg:Spektrum, Akad. Verl.

Hüther, G. (2011). Was wir sind und was wir sein könnten. Ein neurobiologischer Mutmacher. Frankfurt am Main:S. Fischer

Kabat-Zinn, J. (2011). Gesund durch Meditation. Das große Buch der Selbstheilung (Vollst. Taschenbuchausg).München: Knaur-Taschenbuch

Wirtz, M. A. (Hrsg.) (2013). Lexikon der Psychologie. Dorsch - 2014/2015 (16., vollst. überarb. Aufl). Bern:

Verbindung

Kreative Plattform für Kunst und Austausch.

© 2024. All rights reserved.

weitere Infos folgen - so weit sind wir noch nicht